Материалы по тегу: сделано в россии

|

03.12.2024 [09:00], Андрей Крупин

Экосистема «Базиса» стала основой первого в России облака КИИ

software

базис

виртуализация

импортозамещение

информационная безопасность

кии

облако

ростелеком

сделано в россии

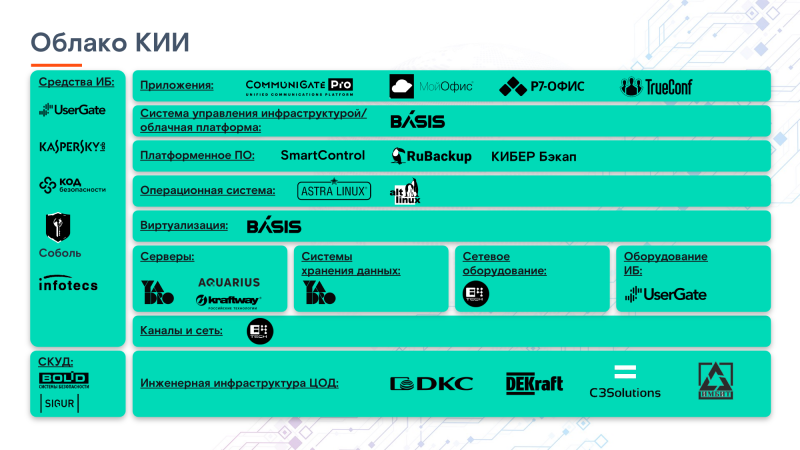

Решения виртуализации «Базис» стали основой «Облака КИИ» — первого на российском рынке защищённого облака, построенного на отечественных решениях и способным размещать объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ). Решения были успешно проверены на совместимость с другими компонентами импортозамещённого облака: сетевым оборудованием, серверами и СХД, а также системным ПО, таким как российские ОС. Кроме того, клиентам «Облака КИИ» в ближайшее время станут доступны для использования и другие решения, входящие в экосистему «Базис»: платформа виртуализации рабочих мест Basis Workplace, DevOps-конвейер для организации полного цикла разработки и тестирования Basis Digital Energy, средство резервного копирования кластеров Kubernetes и виртуальных машин Basis Virtual Protect. «Облако КИИ» — первое в России мультитенантное защищённое облако, построенное на отечественных программных и аппаратных решениях, было запущено провайдером РТК-ЦОД в октябре текущего года. На данный момент это единственный такой продукт на рынке. Клиенты уже могут заказать IaaS-сервисы, т.е. разместить в облаке, например, системы геолокации и мониторинга, управления складом и логистики, аналитики производства, а также медицинские, банковские и другие ИС. На следующий год запланировано появление PaaS- и SaaS-сервисов. Безопасность «Облака КИИ» подтверждена аттестатом соответствия требованиям Приказа ФСТЭК №239, что позволяет размещать в нем объекты КИИ до 2 категории значимости включительно и обеспечивать защищённое подключение к нему пользователей. Вместе с тем данное облако аттестовано в соответствии с требованиями по обработке персональных данных 1 уровня защищённости, а также требованиями по защите информации государственных информационных систем 1 класса. Пользователями сервисов «Облака КИИ» в первую очередь могут быть организации-субъекты КИИ, но продукт также подойдёт крупным коммерческим компаниям, которые уделяют особое внимание защите своих информационных систем. «За последние два года количество атак на средний и крупный бизнес, даже не относящийся к КИИ, увеличивается на десятки процентов ежегодно. Причём растёт количество не только случаев кражи чувствительных сведений или кибервымогательства, но и диверсий, когда целью злоумышленников является уничтожение данных или нанесение максимального ущерба инфраструктуре компании-цели. Виртуализация является одним из ключевых слоёв современной инфраструктуры, поэтому мы уделяем максимум внимания безопасности экосистемы «Базиса» — внедряем лучшие практики безопасной разработки, тестируем продукты на уязвимости, сертифицируем их и регулярно проходим инспекционный контроль ФСТЭК. Уверен, именно эти усилия привели к тому, что экосистема «Базис» был выбрана для первого в России отечественного облака КИИ», — отметил Давид Мартиросов, генеральный директор «Базис». «Мы в РТК-ЦОД накопили огромный опыт в части хранения и обработки информации, а также обеспечения безопасности данных крупнейших государственных организаций и бизнеса. Объединив свой опыт с экспертизой наших партнёров, таких как «Базис», мы создали уникальный для российского рынка продукт. Альтернативой ему для бизнеса может быть самостоятельное создание защищённого частного облака, что потребует привлечения дорогостоящих специалистов, значительных вложений времени и ресурсов при отсутствии гарантии результата. Бизнес это понимает, и мы видим значительный интерес со стороны рынка, который уже превратился в первые успешные сделки», — прокомментировал Александр Обухов, директор по продуктам РТК-ЦОД. Продукт РТК-ЦОД «Облако КИИ» в 2024 году получил награду CNews Awards в номинации «Проект года», REFORUM AWARDS в номинации «Компания, которая поменяла рынок», а также премию «Приоритет 2024» за развитие технологического суверенитета России.

02.12.2024 [18:19], Владимир Мироненко

В России резко выросли инвестиции в разработку оборудования для ИИВ этом году в России значительно увеличились инвестиции разработчиков вычислительной техники в развитие ИИ-оборудования, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка. По оценкам экспертов, на разработку сервера с ИИ с постановкой на производство уходит в среднем 100 млн руб. В консорциуме АНО «Вычислительная техника» (АНО ВТ, объединяет 33 разработчика вычислительной техники, в том числе «Аквариус», Yadro, ГК «Элемент» и др.) сообщили о росте объёма инвестиций в оборудование для ИИ на 40 %. По данным консорциума, доля вложений в это направление в финансировании разработок составила в этом году 14,2 %, а выпуск ИИ-оборудования увеличился на 10,5 %. Как ожидают в АНО ВТ, в течение трех лёт на оборудование для ИИ будет приходиться в среднем 23,7 % выручки разработчиков электроники. О 40-процентном росте инвестиций в разработку серверов для ИИ сообщили и в Fplus. На данный момент компания разработала четыре модели ИИ-серверов, которые будут внесены в реестр Минпромторга. В Kraftway тоже отметили увеличение инвестиций в оборудование для ИИ в 2024 году. Компания планирует в 2025 году больше инвестировать в разработку и производство СХД для нейросетей, поскольку с развитием ИИ уже со следующего года к этому оборудованию, как ожидается, возникнет серьёзный интерес.

Источник изображения: Fplus В компании «Гравитон» сообщили о разработке нескольких платформ для ИИ, которые появятся на рынке в 2025 году. По данным компании, за девять месяцев 2024 года спрос госкомпаний на ИИ-серверы вырос вдвое. В НТЦ «Модуль» отметили значительный рост интереса к своей продукции, в том числе, к ИИ-серверам, и рассказали о планах увеличить в следующем году выпуск собственных нейроускорителей в различном исполнении.

30.11.2024 [15:53], Сергей Карасёв

В Санкт-Петербурге появилась лаборатория «билайна» для тестирования российского телеком-оборудованияПАО «ВымпелКом» (бренд «билайн») сообщает о запуске в Санкт-Петербурге специализированной лаборатории для тестирования отечественного телекоммуникационного оборудования. Ожидается, что появление этой площадки поможет ускорить процесс импортозамещения на рынке связи. Выбор Северной столицы России для создания лаборатории обусловлен территориальной близостью к подразделениям ключевых отечественных производителей телекоммуникационной техники. Благодаря этому, как ожидается, новая площадка поможет снизить сроки ввода нового оборудования в эксплуатацию. Лаборатория будет осуществлять деятельность по нескольким направлениям. Одно из них — собственно испытания различных видов телеком-устройств, включая базовые станции. При этом особое внимание будет уделяться проверке качества аппаратуры, её функциональности и изучению преимуществ перед импортными аналогами. Результаты тестирования помогут повысить эффективность совместного использования техники разных поставщиков.

Источник изображения: «билайн» Кроме того, лаборатория займётся обучением инженеров «билайна» работе с отечественным оборудованием. Речь идёт о подготовке специалистов в области установки, настройки и запуска телеком-объектов. На площадке также могут моделироваться нештатные ситуации и отрабатываться способы устранения проблем. Как отмечает заместитель генерального директора ПАО «ВымпелКом», руководитель технического блока Валерий Шоржин, запуск лаборатории обеспечит дополнительную гибкость в развитии сети компании. При этом замена импортного оборудования на российское, как предполагается, упростит процесс обслуживания инфраструктуры, избавив от необходимости закупки зарубежной техники.

30.11.2024 [15:47], Сергей Карасёв

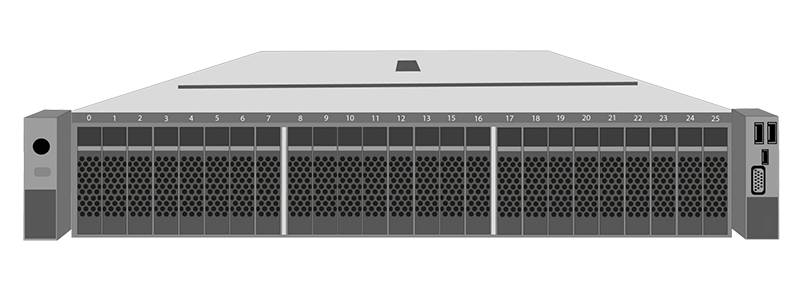

«Гравитон» анонсировал сервер С2252ИУ на базе Intel Xeon Emerald Rapids с поддержкой 25 SSDРоссийский производитель вычислительной техники «Гравитон» объявил о выходе сервера С2252ИУ на аппаратной платформе Intel. Новинка, как утверждается, подходит для широкого спектра задач, включая хранение данных, работу с системами виртуализации, приложениями ИИ и пр. Устройство выполнено в форм-факторе 2U с габаритами 763 × 447 × 87 мм. Применена материнская плата «Урал» на наборе логики Intel С741 с возможностью установки двух процессоров Xeon Emerald Rapids или Xeon Sapphire Rapids в исполнении LGA 4677 с показателем TDP до 350 Вт. Доступны 32 слота для модулей оперативной памяти DDR5 суммарным объёмом до 8 Тбайт. Во фронтальной части расположены отсеки для 25 SSD формата SFF с интерфейсом SATA/SAS с возможностью горячей замены. Кроме того, могут быть установлены два аналогичных накопителя в тыльной зоне. Есть также два коннектора для SSD формата M.2 2280/22110 с интерфейсом PCIe 4.0 x4.

Источник изображения: «Гравитон» Сервер располагает контроллером BMC Aspeed AST2600, выделенным сетевым портом управления 1GbE RJ-45, двумя портами USB 3.0, последовательным портом, аналоговым интерфейсом D-Sub. Доступны два слота для карт расширения PCIe 5.0 х16 и четыре слота для карт PCIe 5.0 х8 (плюс опционально два слота PCIe 4.0 х8). В системе охлаждения задействованы четыре вентилятора диаметром 80 мм с поддержкой горячей замены. Питание обеспечивают два блока мощностью до 2000 Вт с сертификатом 80 Plus Platinum. Обеспечивается совместимость с Astra Linux, Red OS, BaseALT и ROSA. По заявлениям «Гравитона», сервер подходит для банков, страховых компаний, а также организаций других отраслей, где используется большое количество данных. Устройство внесено в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Гарантия производителя — три года.

26.11.2024 [10:46], Сергей Карасёв

Axoft представила ПАК «Алькор» с серверами «Гравитон», софтом «Группы Астра» и «Лаборатории Касперского»

astra linux

axoft

hardware

гравитон

импортозамещение

информационная безопасность

лаборатория касперского

сделано в россии

сервер

Axoft в партнёрстве с компанией «Гравитон», «Лабораторией Касперского» и «Группой Астра» анонсировала программно-аппаратный комплекс (ПАК) под названием «Алькор», предназначенный для мониторинга вторжений и обеспечения защиты от комплексных угроз и целевых атак. В основу новинки положены серверы «Гравитон» С2122И типоразмера 2U. Они могут нести на борту два процессора Intel Xeon поколения Cascade Lake-SP с показателем TDP до 205 Вт и до 2 Тбайт оперативной памяти DDR4 (в конфигурации 16 × 128 Гбайт). Предусмотрены 12 фронтальных отсеков для накопителей LFF/SFF с интерфейсом SATA/SAS, а также два тыльных отсека SFF. Есть контроллер Aspeed AST2500, четыре сетевых порта 1GbE (Marvell 88E1543) и выделенный порт управления 1GbE, пять слотов PCIe 3.0 x16 и один слот PCIe 3.0 x8. Кроме того, присутствуют разъём М.2 E-key 2230/2242/2260/2280, четыре порта USB 3.0, последовательный порт и аналоговый разъём D-Sub. Питание обеспечивают два блока мощностью до 1600 Вт с сертификатом 80 Plus Platinum. В состав платформы «Алькор» входит софт Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA) и Kaspersky EDR Expert (KEDR), который обеспечивает защиту от сложных целевых атак на всех уровнях. Благодаря этому ПО заказчики получают необходимые инструменты для многостороннего выявления угроз, эффективного расследования инцидентов в рамках всей инфраструктуры и быстрого централизованного реагирования. Система KATA интегрируется с любыми сетевыми устройствами, которые поддерживают передачу трафика для его дальнейшего анализа. По заявлениям Axoft, новый ПАК подходит для клиентов из любой отрасли государственного и промышленного секторов, которым нужно эффективно распределить бюджет между сегментами IT, информационной безопасностью и оборудованием при соответствии требованиям 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры». «Алькор» предлагается в двух основных вариантах. Версия с софтом «Лаборатории Касперского» предназначена для обеспечения защиты от сложных целевых атак. Для развёртывания инфраструктуры в облаке опционально к платформе прилагается программный комплекс «Средства виртуализации «Брест» и операционная система Astra Linux, разработчиком которых является «Группа Астра». «Программно-аппаратный комплекс позволит надёжно защитить IT-инфраструктуру предприятия. В нём используются передовые решения, способные противостоять даже самым сложным и ранее неизвестным угрозам. ПАК создан отечественными компаниями, что важно в контексте замещения ПО на российские аналоги, и отвечает всем требованиям регуляторов», — отмечает «Лаборатория Касперского».

23.11.2024 [12:26], Сергей Карасёв

«Аквариус» и «Группа Астра» представили ПАК облачной инфраструктуры Aquarius AICКомпания «Аквариус» и «Группа Астра» объявили о разработке российского программно-аппаратного комплекса (ПАК) облачной инфраструктуры Aquarius AIC. Решение, как ожидается, заинтересует предприятия из различных отраслей, включая электроэнергетику, нефтегазовый сектор, промышленное производство и пр. По заявлениям разработчиков, Aquarius AIC — это высокоадаптивное и безопасное облачное решение, предназначенное для создания программно-определяемого инфраструктурного слоя. Все аппаратные компоненты для платформы предоставляются «Аквариусом»: в их число входят серверы, СХД и коммутационное оборудование. Программная часть базируется на платформе Astra Infrastructure Cloud (AIC), разработанной «Группой Астра». Она предназначена для построения защищённого частного облака с возможностью предоставления различных услуг. Среди её ключевых характеристик названы:

Отмечается, что на основе ПАК Aquarius AIC может предоставляться полный набор сервисов: аренда вычислительных ресурсов (IaaS), готовая платформа с определёнными настройками под различные задачи (PaaS), полностью готовое решение (SaaS) для обеспечения соответствия корпоративным стандартам как для крупных предприятий, так и для малого и среднего бизнеса. ПАК успешно протестирован в лаборатории Центра разработок «Аквариус» командами разработчиков, архитекторов и инженеров обеих компаний. В частности, проведены функциональные и нагрузочные испытания. Нужно отметить, что «Аквариус» и «Группа Астра» предлагают и другие совместные решения. Ранее компании представили ПАК системы резервного копирования AQ_ServRuBackup. Кроме того, «Аквариус» и «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») развивают ПАК Tantor XData, предназначенный для обслуживания СУБД Tantor.

22.11.2024 [08:57], Сергей Карасёв

Positive Technologies получила сертификат ФСТЭК на межсетевой экран PT NGFW

positive technologies

брандмауэр

импортозамещение

информационная безопасность

сделано в россии

сертификация

сети

фстэк россии

Компания Positive Technologies, по сообщению газеты «Ведомости», первой среди отечественных разработчиков межсетевых экранов получила новый сертификат ФСТЭК России — «многофункциональный межсетевой экран уровня сети». Документ подтверждает соответствие требованиям ФСТЭК по четвёртому уровню доверия. Речь идёт о межсетевом экране нового поколения PT NGFW. Positive Technologies объявила о выпуске данного продукта несколько дней назад. Решение обеспечивает защиту корпоративной сети от атак и вредоносного ПО, а также предоставляет средства управления доступом к веб-ресурсам. PT NGFW предлагается в виртуальном исполнении, а также в составе программно-аппаратных комплексов на платформе Intel Xeon Sapphire Rapids. По заявлениям Positive Technologies, межсетевой экран позволяет закрыть потребности бизнеса по защите от актуальных угроз без потерь в производительности. В состав PT NGFW входят различные модули безопасности — IPS-система, потоковый антивирус, фильтрация URL и обогащение данными об угрозах. Четвёртый уровень доверия ФСТЭК означает, что PT NGFW может использоваться для защиты значимых объектов критической информационной инфраструктуры (ЗО КИИ), государственных информационных систем (ГИС), автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и информационных систем персональных данных (ИСПДн). PT NGFW может применяться в различных сценариях, таких как защита периметра, корпоративных сетей, дата-центров или облачных сервисов. Система определяет более 1500 приложений и подприложений, включая популярные российские решения, такие как «1С», «Госуслуги», «Яндекс», «VK» и «Битрикс».

20.11.2024 [17:10], Андрей Крупин

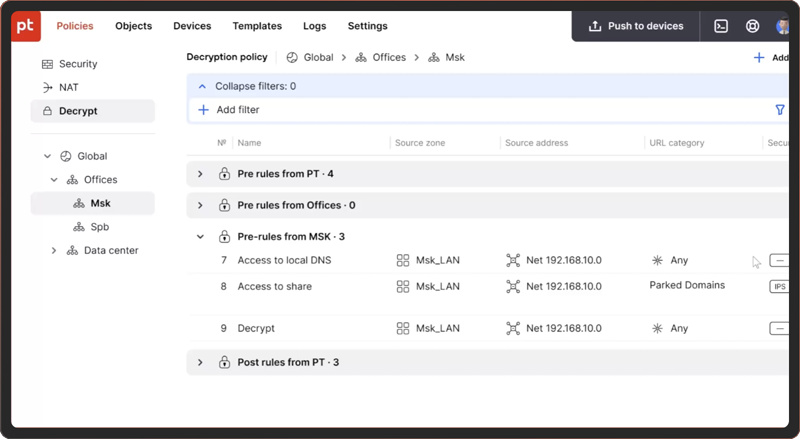

Positive Technologies представила межсетевой экран PT NGFW для защиты бизнеса от кибератакКомпания Positive Technologies объявила о выпуске брандмауэра PT NGFW. Программный комплекс обеспечивает защиту корпоративной сети от сетевых атак и вредоносного ПО, а также управление доступом к веб‑ресурсам. В решение встроены модули контроля пользователей и приложений, система предотвращения вторжений (IPS), средства инспекции (расшифровки) TLS-трафика, механизмы URL-фильтрации и инструменты централизованного управления с поддержкой до 10 тысяч конечных устройств. PT NGFW поддерживает маршрутизацию трафика, виртуальные контексты, иерархию объектов и правил, поиск, журналирование и работу в составе отказоустойчивых кластеров. Также сообщается о возможностях интеграции с Microsoft Active Directory и экосистемой продуктов Positive Technologies.

Пользовательский интерфейс PT NGFW (источник изображения: ptsecurity.com) PT NGFW доступен для приобретения как в виртуальном исполнении, так и в составе программно-аппаратных комплексов с архитектурой х86, разнящихся форм-фактором, аппаратной начинкой, набором поддерживаемых сетевых интерфейсов и производительностью в различных режимах межсетевого экрана. Самая младшая модель в линейке устройств — PT NGFW 1010 — обеспечивает производительность до 5,6 Гбит/c (режим Firewall), до 900 Мбит/с (IPS и «Инспекция приложений»), до 100 Мбит/с (NGFW) и до 100 Мбит/с (TLS Forward Proxy). Самый старший вариант — PT NGFW 3040 — позволяет обрабатывать трафик со скоростью до 300 Гбит/c (режим Firewall), до 60 Гбит/с (IPS и «Инспекция приложений»), до 10 Гбит/с (NGFW) и до 25 Гбит/с (TLS Forward Proxy). Межсетевой экран PT NGFW может применяться в организациях различного размера, в том числе в крупных со сложной сетевой инфраструктурой, а также для защиты центров обработки данных. По данным аналитиков, в 2025 году объём российского рынка сетевой безопасности достигнет 100 млрд рублей, при этом около 60 % защитных продуктов придётся на решения класса NGFW. Такие прогнозы игроки рынка связывают с требованиями правительства РФ по переводу к упомянутому сроку критической информационной инфраструктуры на преимущественное использование отечественных разработок в сфере ИБ.

19.11.2024 [14:53], Владимир Мироненко

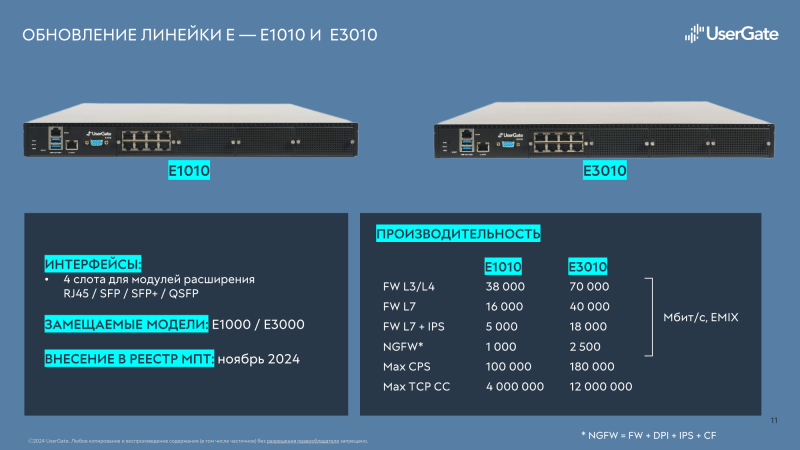

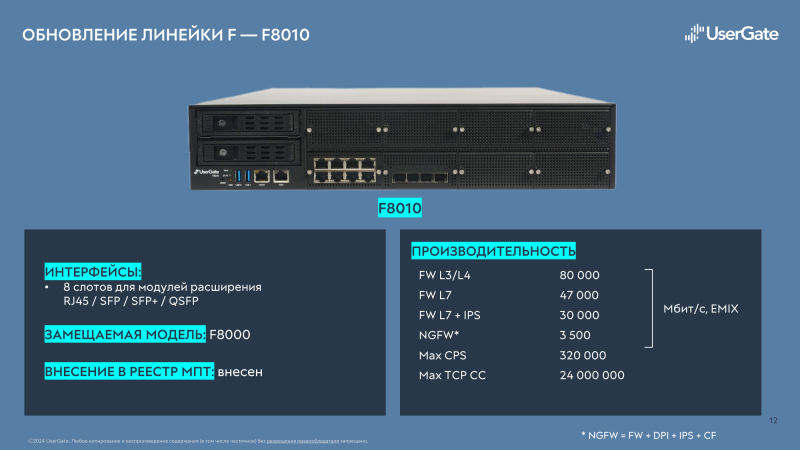

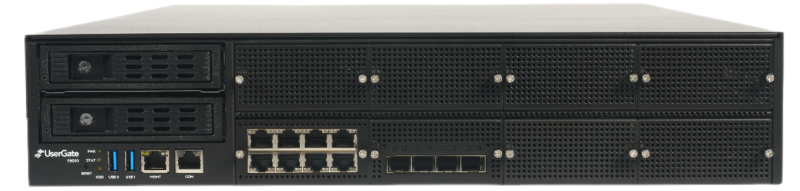

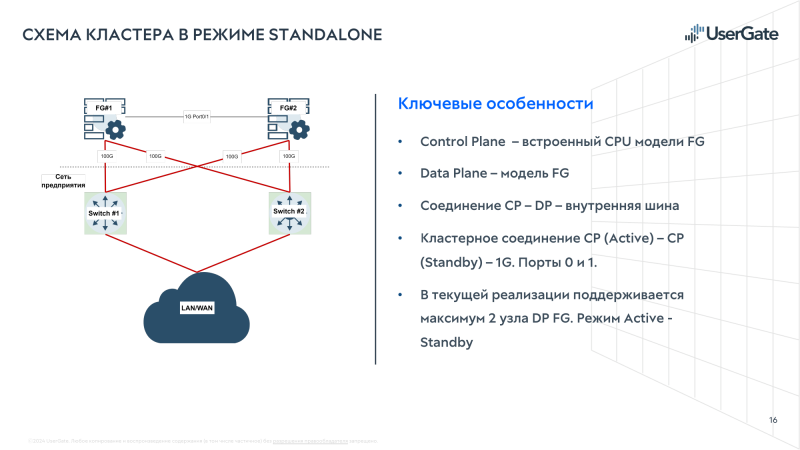

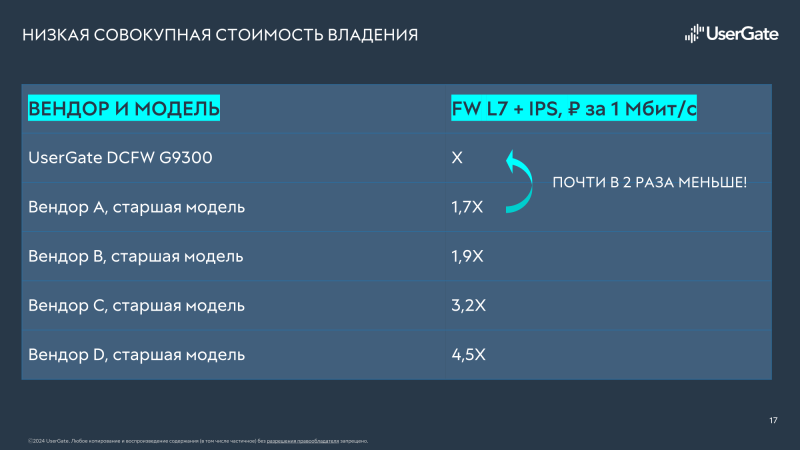

UserGate представила новую серию межсетевых экранов DCFW и первый российский NGFW с FPGA-ускорителемКомпания UserGate представила новую серию межсетевых экранов DCFW (Data Center Firewall) — высокопроизводительных программно-аппаратных комплексов, разработанных для обеспечения надёжной защиты масштабной инфраструктуры уровня ЦОД. Новая серия включает модель UserGate FG с FPGA-модулем, а также модели E1010, E3010, F8010 и G9300. Новинки по соотношению Мбит/с на рубль почти вдвое опережают решения конкурентов. Межсетевой экран E1010 приходит на смену модели E1000. По оценкам компании, E1010 превосходит предшественника по скорости примерно на 40 %. В свою очередь, E3010 заменит модель E3000, превосходя её по скорости примерно в два раза. Отличительной чертой обеих моделей является наличие четырёх модулей расширения, которые позволяет гибко сконфигурировать интерфейсы: RJ45, SFP, SFP+, QSFP. Производительность E1010 в режиме FW L3/L4 — 38 Гбит/с, у E3010 — 70 Гбит/с; с функцией L7-фильтрации (трафик EMIX) производительность составляет 16 Гбит/с, у E3010 — 40 Гбит/с. С функцией L7-фильтрации и системой предотвращения вторжений (IPS) у E1010 производительность равна 5 Гбит/с, у E3010 — 18 Гбит/с. С набором опций NGFW (FW+DPI+IPS+CF) у E1010 производительность составляет 1 Гбит/с, у E3010 — 2,5 Гбит/с. У E1010 максимальное число одновременных сессий в секунду (CPS) — 100 тыс.; 180 тыс. — у E3010. Максимальное количество одновременных TCP-сессий — 4 млн у E1010 и 12 млн у E3010. Производительность модели F8010 составляет: в режиме FW L3/L4 — 80 Гбит/с, с функцией L7-фильтрации (трафик EMIX) — 47 Гбит/с, с функцией L7-фильтрации и системой предотвращения вторжений (IPS) равна 30 Гбит/с, с набором опций NGFW (FW+DPI+IPS+CF) — 3,5 Гбит/с. Максимальное число сессий в секунду (CPS) составляет 320 тыс., максимальное количество одновременных TCP сессий — 24 млн. Модель F8010 вышла на замену F8000. F8010 имеет высоту 2U и предлагает сразу восемь посадочных мест для модулей сетевых портов (RJ45, SFP, SFP+, QSFP). Межсетевой экран F8010 уже внесён в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России, а E1010 и E3010 будут внесены в этом месяце. В реестр попал и ещё один, уникальный для российского рынка продукт — UserGate FG, высокопроизводительный программно-аппаратный комплекс, разработанный для обеспечения безопасности высоконагруженных систем и объектов КИИ как коммерческих, так и государственных предприятий. UserGate FG подходит для защиты ядра сети, объединения всех зон безопасности и обеспечения безопасного прохождения трафика между сегментами. Благодаря способности обрабатывать огромное количество трафика UserGate FG, в том числе т.н. потоков Elephant Flow, например, с IP-камер, он подойдёт для защиты высоконагруженных систем, таких как целый ЦОД, инфраструктура телеком-операторов и т.д. 1U-шасси UserGate FG предлагает 16 10GbE-портов SFP+ и пару 100GbE-портов QSFP28. Пропускная способность модуля FW (L3/L4) у UserGate FG достигает рекордного значения в 150 Гбит/с на трафике UDP с пакетами 1518 байт и 90 Гбит/с на трафике EMIX. С функцией L7-фильтрации (трафик EMIX) производительность составляет 45 Гбит/с (со II квартала 2025 года), с функцией L7-фильтрации и системой предотвращения вторжений (IPS) она равна 25 Гбит/с (со II квартала 2025 года). Максимальное число сессий в секунду (CPS) составляет 84 тыс., максимальное количество одновременных TCP сессий — 22 млн.

Секрет высокой производительности UserGate FG кроется в использовании FPGA. При поступлении сетевого потока на CPU лишь формируется правило для обработки трафика, после чего поток направляется на FPGA и в дальнейшем минует CPU. Впрочем, пока есть некоторые ограничения. На сегодня доступна работа с 10 тыс. правил межсетевого экрана. Ко II кварталу 2025 года на FPGA будут переведены функции FW L7 и IPS, а количество правил доведено до 131 тыс., т.е. как у всех остальных новинок серии DCFW. Свежие прошивки для FPGA будут поставляться вместе с обновлениями программной платформы. UserGate FG можно использовать как отдельно, так и с другими новыми платформами компании. Это позволяет отделить control plane от data plane и легко масштабировать производительность. Одна из новинок серии DCFW, модель G9300, как раз и представляет собой комбинацию моделей E3010 и FG, которая управляется как единое целое. Её производительность достигает 200 Гбит/с для FW L3/L4 на трафике TCP/UDP с пакетами 1518 байт и 30 Гбит/с — для функций FW L7 + IPS на трафике EMIX. Результаты получены при применении 10 тыс. правил файрвола и 8 000 сигнатур и приложений IPS. Максимальное количество одновременных TCP-сессий – 24 млн, новых сессий (CPS) — 400 тыс. в секунду. Во II квартале 2025 года появятся модели G9100 (E1010+FG) и G9800 (F8010+FG). Но в целом будет доступна возможность докупить и объединить E1010/3010, F8010 или FG для формирования G9100/9300/9800, а также объединение нескольких устройств серии G в отказоустойчивый кластер. Серия DCFW изначально поддерживает формирование кластеров Active–Passive на два узла или Active–Active на два, три или четыре узла. Есть поддержка OSPF/BGP/RIP/PIM, а также PBR/VRF/ECMP/BFD. Доступны VLAN, WCCP, DHCP. Отличительной чертой DCFW является функция Identity Firewall, т.е. возможность идентифицировать пользователя и генерируемый им трафик. По словам компании, ни один другой отечественный NGFW такую функцию предложить не может. Кроме того, в DCFW реализована функция виртуальных систем, позволяющая разделить ПАК на отдельные, независимо управляемые сегменты. Правда, для модели FG поддержка этой функции появится в I квартале 2025 года, а возможность разгрузки трафика таких виртуальных систем на FPGA появится ближе к середине года. Централизованное управление всеми устройствами UserGate осуществляется с помощью отдельного решения UserGate Management Center, поддерживающее управление всей экосистемой продуктов UserGate SUMMA (NGFW, DCFW, SIEM, Log Analyzer, Client). Реализованы мультитенантность, гибкая ролевая модель и возможность создания отказоустойчивого кластера. Доступно управление более 10 тыс. устройств. В целом, экосистема компании готова к интеграции практически в любую инфраструктуру. Компания гордится тем, что разрабатывает и производит свои решения на территории России, в Новосибирске. Это обеспечивает полный контроль над аппаратными платформами, снижает санкционные риски и позволяет в более полной мере удовлетворить все требования в области импортозамещения. Кроме того, это даёт большую свободу при разработке и возможность учесть реальные требования заказчиков. В частности, в серии DCFW есть BMC для управления платформой и используются блоки питания и вентиляторы с поддержкой «горячей» замены. Вентиляторы могут работать и на вдув, и на выдув — их UserGate разработала сама. С 25 ноября 2024 года по предзаказу будет доступна модель UserGate FG, а остальные новинки с функциональностью в полном объёме будут доступны со II квартала 2025 года.

19.11.2024 [09:03], Андрей Крупин

Российский no-code-конструктор аналитических систем «Триафлай 5» получил множество доработокКомпания «Доверенная среда» (входит в IT-холдинг «Национальная компьютерная корпорация») выпустила усовершенствованную версию модульного no-code-конструктора аналитических систем «Триафлай» 5-го поколения. «Триафлай 5» представляет собой унифицированную среду для создания комплекса прикладных решений управления бизнес-показателями предприятий, корпораций, холдингов. Продукт позволяет систематизировать сбор, обработку, анализ, хранение и визуализацию больших объёмов данных, построение отчётности и поддержку принятия решений на основе моделирования и прогнозирования. Платформа зарегистрирована в реестре российского ПО и по функциональным возможностям способна составить альтернативу зарубежным системам IBM Cognos Analytics и SAP Business Intelligence.

Источник изображения: triafly.ru В рамках развития возможностей «Триафлай 5» в платформу были встроены модули «Аналитика», «Управление данными», «Разработка», Process Mining и IoТ. Значительным доработка подверглись инструменты загрузки данных, отчётности, администрирования и визуализации. Были добавлены виртуальные коннекторы, конструктор аналитических корпоративных хранилищ данных. Конструктор OLAP-отчётов и дашбордов получил полностью обновлённый интерфейс. Не менее важным изменением «Триафлай 5» стала встроенная библиотека готовых решений, в настоящий момент включающая четыре программных продукта, предназначенных для подготовки управленческой отчётности, финансового планирования, управления рисками и внутреннего контроля бизнес-процессов. Отмечается, что с платформой уже работают такие известные интеграторы, как Glowbyte, Ramax International, Softline и другие. |

|